🌱エバーグリーンノート・アトミックノートとはどういうノートなのか

本の内容を1ノート1要素でまとめることで、本の中身が「使える」ものになる

1ヶ月くらい前に、『Learn Better ― 頭の使い方が変わり、学びが深まる6つのステップ』という本を読み終えました。

この本、言ってることはどれもすごい普通な感じのことなんだけど、どれもすごく説得力があって、時間が経てば経つほどすごく影響を受けていることを実感する、というなんか不思議な本でした。

読み終えた直後は星3だったけど、だんだん評価が上がって、気がつけば評価が星5になった、みたいなイメージです。

で、そんな『Learn Better』なんですが、この本のごりゅご評価が大きく上がった理由の1つが、Obsidianの存在というか、本の内容をObsidianを使ってまとめたことで理解が深まり、それで面白さがよくわかった、ということなのではないかと思っています。

「ずっと使えるノート」を作る

この、読んだ内容を「自分の言葉で書く」というのは、エバーグリーンノートの提唱者Andy Matuschakさんも勧めている方法1です。

まとめるときに重要なのは、本の内容に関しても「1ノート1要素」(アトミック)になるように内容を分解して、時間をかけてそのノートを育てていくつもりで「自分の言葉で」書くこと。

これ、やること自体はシンプルなんですが、実際にやってみるとすごく大変です。

すごく大変なのは事実なんだけど、同時にものすごく効果が高い(得られるものが多い)方法でもあります。

1冊の本を3通りの方法で読む じっくりゆっくり遅読術のススメ - ごりゅごcast Newsletter

これをじっくり続けていくことで、本の内容が「理解」できるレベルから、脳内に概念の一部として浸透して「使える」ようになっていく感覚が味わえます。

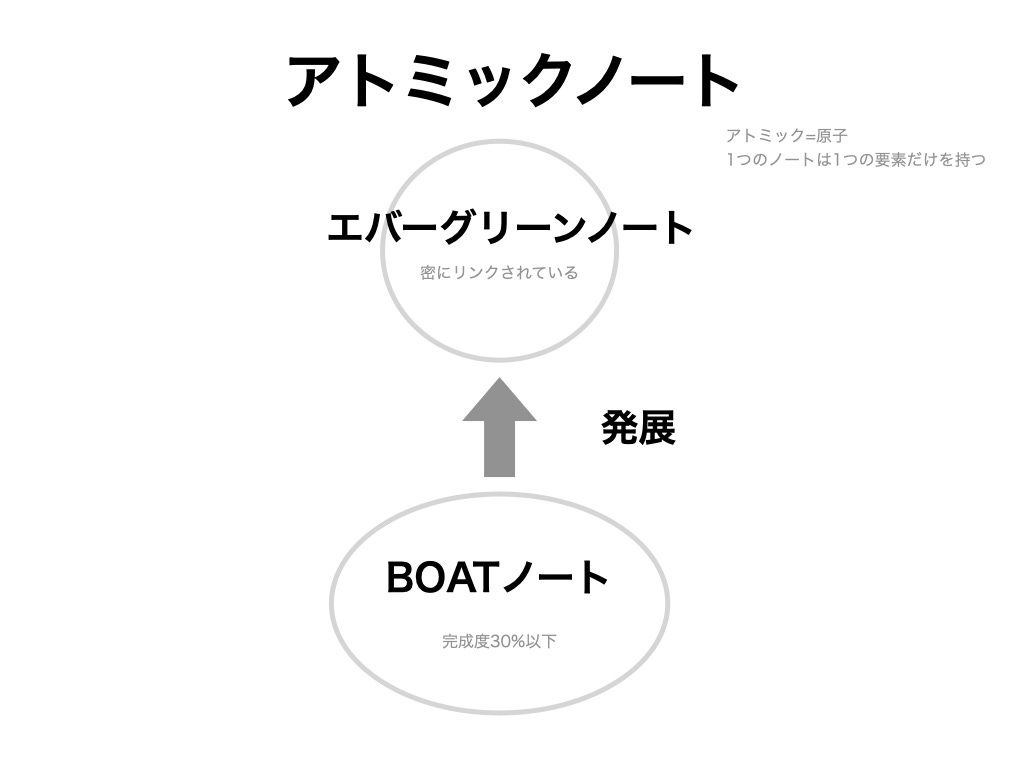

アトミックノート・エバーグリーンノート・BOATノート

ここでちょっと、最近自分の中でもごっちゃになりがちな色々な「ずっと使えるノートにする系」の話題で出てくるノートの名前について簡単にまとめてみます。

最近流行の「デジタルガーデン」系の話題というのは、ニクラス・ルーマンのZettelkasten(ツェッテルカステン)がベースになり、その概念を進化させたようなものが多いです。

その基本であり核になるのが「アトミックノート」というもの。

このノートは「1つのノートには1つの要素についてだけ書く」というのが原則です。

アトミック(Atomic・原子の)という言葉を見てもわかるように、これ以上分割できない一番小さい単位、と言う意味が込められています。

エバーグリーンノートというのはこの概念を発達させて、そこにさらに「他のノートと密接にリンクしている」だとか「APIのようなタイトルをつける」というような条件を付与することで、ノートをより再利用しやすいようにしよう、と工夫されたもの。

そして最後にBOATノートというのは、MOCのNick Mili氏が考えた「エバーグリーンノートになる前のノート(BOATは「Block of Atomic Thought」の頭文字を取ったもの)

概念を簡単にまとめるとこういう感じになります。

この3つの概念を理解すると、自分がノートを作るときに「とりあえずこんなもんでいいかな」と思うことができるようになります。

エバーグリーンノートというやつを1日2日で完成させるのは難しいです。

概念は他の概念と「リンク」することで理解が深まっていくもので、そのためには関連する情報についても理解が深まっていないといけません。つまりそれは、ノート1つでいきなり完成できるものでなく、たくさんのノートを少しずつまとめていくことで少しずつ進化して出来上がるもの。

また、そこに新しい概念が加われば元の概念も変化するといった形で、互いに影響し合うもの。なので「1回書いたら終わり」ではなくて「常にメンテし続ける」ということが必要になります。

まあ、とりあえずいきなり未来のことを考えても難しいので、最初に重要なことは以下のような感じです。

1ノート1要素のノートを作る(必ずタイトルをつける)

最初は「30%以下の出来」で十分(BOATノート)

常にメンテする気持ちを忘れない(タイトルも内容もどんどん変化していい)

1ノート1要素でまとめるのは「驚異的に」難しい

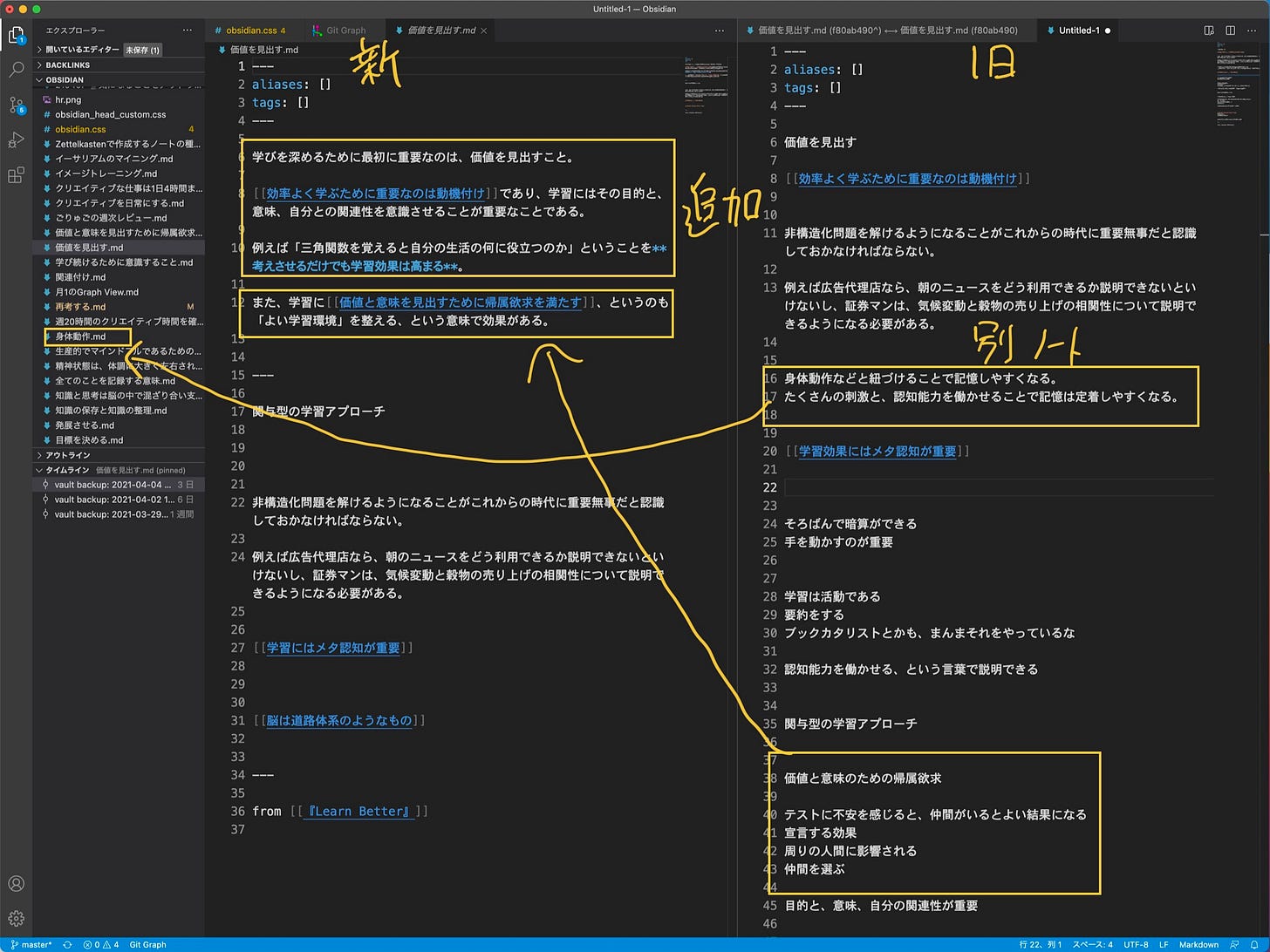

そういう感じで、『Learn Better』 についてノートをまとめて、1ノート1要素だけにする、ってことをちょっとずつ、1ヶ月くらい続けてますが、まだ全然終わりそうにありません。

例えば本の第1章「価値を見出す」に書かれていたことは、こういう感じでまとめていっています。

1要素になりそうなものを別のノートにしたり、足りない部分を書くためにもう1回本を読んだりしてて、結構ぐちゃぐちゃです。

事例として見せるには全然わかりやすくないと思うんですが、つまり読書メモそのままの状態というのはそのくらいぐちゃぐちゃで、全然「アトミックなノートではない」のだともいえます。

アトミックなノートを作ろうとするのは、この程度には複雑でぐちゃぐちゃのことだってことが伝わったらいいな、と思います。

デジタルノートで整理することで深まった理解

ただ、この「ノート作り」というやつは「ものすごく大変」だけど「ものすごく効果が高い」です。

メモの内容を、この1ノート1要素を意識してまとめていくと、本に書かれてた内容が本当にこれまでと全然違った感じで見えてくる。

大体どういう勉強でも「手を動かす」ことの重要性って語られやすいんですが、読書という行為も「手を動かす」とこんなにも理解の度合いが違うのか、とめっちゃ驚いてます。

難しいけどやること自体はシンプルで真似しやすい、というのがすごい

この、本を読んでその内容を「1ノート1要素でまとめる」という方法が興味深いのは、手順自体はシンプルなのでものすごーーーーく真似がしやすい、というところです。

「アイデアを出してそれを1ノート1要素でまとめろ」とか言われても、どういうものがいいアイデアなのかわからない。「アイデア出せ」って言われてアイデアが出てくるなら苦労なんてしないわ。

そういう風に行き詰まってしまうような人でも「本の内容をメモする」ことなら(多分)できる。

そして、メモした内容を1ノート1要素でまとめる、というのであれば「まとめる」ということに全力を注げる。

そしてこの「まとめる」練習は、そのうち「自分のアイデア」を1ノート1要素でまとめる場合にも役立つはず。

エバーグリーンノートを作ろうぜ、と言われて意気込んでみたけどどうしたらいいのかよくわからん、と思っている人にこそ、この「本の内容をまとめる」という方法はおすすめです。

そしてついでに言うならば『Learn Better』という本は、本を自分の言葉でまとめることがいかに効率がいい学習法なのかということを教えてくれる本でもあります。

もし、本の内容をまとめるにあたってどの本を選んだらいいだろうか、と決められない場合には、この本は大変おすすめです。

ちょっと…もう有料級の内容になって来てるんじゃないですかこれ!