💭10分かける価値があることは全て「Anki」する

語学だけでなくあらゆる分野で暗記は役に立つ

今週は私が最近ずっとハマっている「Anki」というツールの面白さ、効果について色々書いていこうと思います。

Ankiは下記ページからダウンロードできる「分散学習システム」を用いた学習用のソフトウェア。

Anki - powerful, intelligent flashcards

以前から無料で提供されていたソフトで、人気が出て、開発者が「開発に専念するためにモバイル版を有料で作った」という経緯があるソフトです。(気に入ったら是非モバイル版を買いましょう)

AnkiについてWebで情報を調べると、語学学習に関するページばかりが見つかりますが、Ankiの活用範囲はそんな限られたものじゃないよ、もっとありとあらゆる「学ぶこと」で使えるよ、ということをお伝えしたいと思います。

英語は、聞いた瞬間に意味がわからないと「わからない」

まず最初に、過去の自分を含めた多くの人に伝えたいのが「暗記」というか「記憶」というものの重要性についてです。

これは最近英語を勉強している中で痛感した話なんですが、現実の世界で英語を聞き取ろうとする時には、1個1個単語の意味を調べてる時間というものは全く存在しないんですよね。

単語を聞き取って、意味を考えて、あ、あれか、ってわかってももう遅い。

英語を聞き取る、という場合には、英語は「聞いた瞬間に」意味が分からなければ役に立たない。

「読む」ことなら、ゆっくり、自分のペースで読み進めれば英語の文章もある程度理解ができていたので、自分の中では英語はある程度「わかる」ものだと思ってたんですが、これは勘違いだったのではないかと思うようになりました。

英語を聞き取ろうと思ったら、聞いた瞬間に意味がわからないと「できる」と言えない。

さらに言うならば、単語が聞こえてきた瞬間に、その言葉の「概念」が頭に浮かんでこないと「わかる」ようになれない。

少なくとも自分の目的である「アメフトを英語実況で楽しむ」ということを実現するには、この「聞いた瞬間にわかる」というのは必須であることがわかりました。

英語を聞き取って理解しようとするときには、単語の意味を思い出すなんていうことは、時間的にも脳内リソース的にも「そんな余裕はない」

学ぶこと、理解すること全てに同じことが言えるのでは?

この「聞いた瞬間に概念がわかる」ということを最近よく考えています。

なんか、これって言語だけじゃなく、あらゆる新しいことを学ぶ時にも同じことが言えるのでは?

そんなことを最近「ブックカタリスト」をやりながら感じました。

参考エピソード:ブックカタリスト004 アフターショー - ブックカタリスト

功利主義

J・S・ミル

リバタリアン・パターナリズム

危害の原理

紹介した本の中でこんな言葉、概念などが出てきましたが、何回も本を読み返して、こういう言葉を「聞いた瞬間に概念が浮かんでくる」レベルまで「記憶」できてからだと、本を読む速度がめっっっっっっちゃ早くなるようになったんです。

逆に、よく知らない「ジョン・ロールズ」「正義論」みたいな新しい言葉が出てくると、とにかく言ってることがよく分からなくて全然読み進められない。一応なんとか読んだけど、読んでもなんか面白くなくて、よくわかった気がしない。

思考には流暢さが重要

そこで使ったのが「Anki」です。

Anki - powerful, intelligent flashcards

1回本を読んで、どういう言葉、どういう概念が出てきたかはある程度わかったので、Wikipediaなどを見たりしながらAnkiに「ものすごく簡単な問題」を作っていきます。

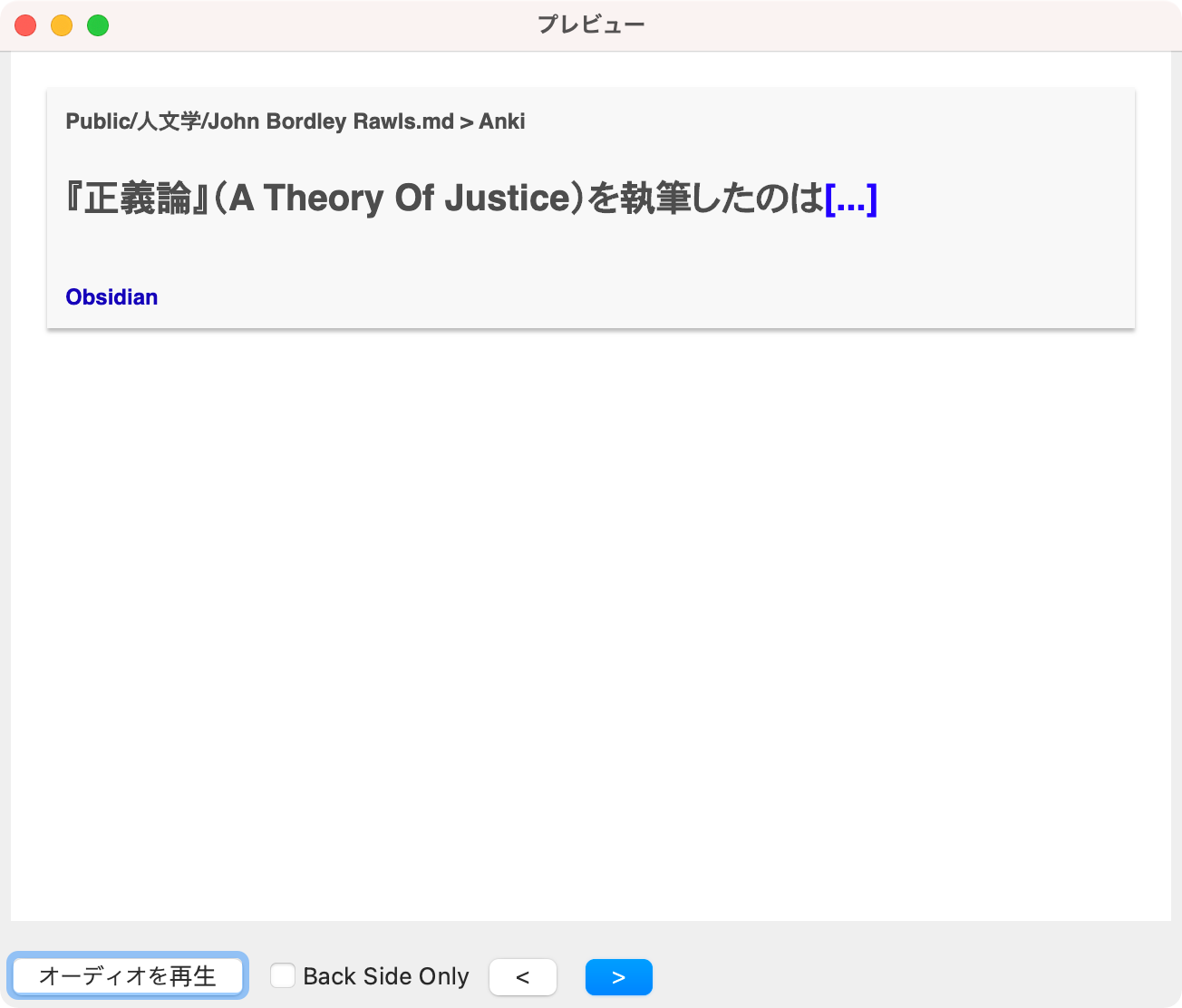

例:『正義論』(A Theory Of Justice)を執筆したのは{ジョン・ロールズ}。

(次回以降に詳しく書きますが、作る問題はこのレベルの「超簡単でシンプルなもの」であることが重要です)

こういう超簡単な問題を複数自分で作って、数日間Ankiで覚える。

これをやってからもう1回読むと、同じ本なのに1回前と比べ物にならないくらいよくわかる!!!!

もう1回読んでると、今度は新たにわからないことが出てくるので、それらをもう1回「Anki」する。

これをやってからもう1回読むと、

—以下繰り返し—

実際に自分が読んだのは2回半くらいなんですが、この方法は「わからないことを学ぶ」ときにものすごく役立ちます。

同じような方法で「囲碁は19×19マスでプレイするゲーム」というところからAlpha Goの論文を理解した1、というAnkiプロフェッショナルもいたりするくらいなワザ。

思考には流暢さが重要で、結局新しい概念を「理解」しようと思ったら、その基礎となる概念を「流暢に思考」ができるレベルになっていなければならない。

要するに結局そのためには「基礎」をきちんと理解して「Anki」するのが1番の早道、ということになるわけです。

10分かける価値があることは全て「Anki」する

Alpha Goの論文を理解したというMichael Nielsen氏がAnkiについて語った話で、もう1つ大変興味深いものがあります。

それが「10分以上かける価値があると思うことは全てAnkiに入れて覚える」という彼の言葉。

彼が平均的なAnkiカード一枚を見直すのにかかる時間は約8秒。

仮に自分で暗記カードを作って週に1回復習する場合、今後20年間何かを覚え続けようと思ったら、8秒×52週×20年で、合計2時間強が必要。

カード毎に覚えやすい、覚えにくいの差はあれど、これをAnkiのシステムを使えば、20年間1つのことを覚えておくのにかかる時間は4—7分。

ツールをうまく使えば、大雑把に「20分の1の手間」で覚えておきたいことを覚えておけるわけです。

(Ankiは、基本的に自分で問題カードを作り、間違えた、普通、簡単、などと答えることで「次にいつ復習するか」が変わる)

確かにこの計算であれば「10分かける価値がある」と判断したものを全てAnkiする、というのはすごく納得できるし、この話を聞いてから「覚えておきたいこと」というものをこれまでとは全然違った感覚で考えるようになりました。

ちなみに上記「Alpha Goのひと」は「今後関わらないようにする人とその理由」みたいなことも10分かける価値があると思って「Ankiした」らしいです。

そういうネガティブなこと以外でも、レストランで食べた美味しい料理の名前でもいいし、映画を見て印象に残ったシーンなどを憶えておいてもいい。

個人的には、自分の「人生において重要な目標」「マインドセット」などもAnkiに入れておけば忘れなくて便利だと思うし、UNIXのコマンド、プログラムの関数なども少しずつ覚えていくのに良さそうです。

「覚える仕組みとその具体的な方法」

とにかく大事なことは一度Ankiに入れてしまえば忘れない

これは(まだ使い始めて日が浅いながらも)これまでに使ってきたツールとは大きく異なる新しい安心感でした。

じゃあ具体的にAnkiを使って

なにを覚えるのか

どういう「問題」を作ると良いのか

覚える仕組みとその具体的な方法(Obsidianとの連携)

といったことをごりゅごは実際どういう方法で実践しているか。これらを次回から少しずつ書いていこうと思います。

彼は、囲碁は素人だがニューラルネットワークについては論文を書くほどの知識を持っている、という点には注意が必要。(Neural Networks and Deep Learning) ↩︎