🧠💡生成AIと考える技術とは?

「書く×考える×AI」生成AIと共に思考を形にする

👋 こんにちは、はるなです。

普段は✉️ iPad WorkersというiPad特化型のニュースレターを配信しています。五藤隆介(ごりゅご)さんの妻です。

今日のテーマは「生成AIと考える技術」についてです。

今回から始まるこの連載「生成AIと考える技術」は、単なるAIツールの使い方紹介ではなく、「考えること」にフォーカスを当てたものになります。つまり、AIと対話しながら、自分の考えを深め、形にしていくための視点や方法を掘り下げていく試みです。

私自身が実践してきたプロセスや気づきを具体的に紹介しながら、うまく生成AIと一緒に考えていくためには、どんなことに気をつけなければいけないのか、などをまとめていきます。

🧠💡 生成AIと共に考えるということ

生成AIの進化とともに、私たちの働き方やツールの使い方にも大きな変化が訪れています。「いかにAIツールを使いこなすか」に目を向ける人も増えていますが、大切なのは、「AIとどう向き合い、自分の思考をどう表現するか」という部分です。

先月まで連載していた「書いて考える技術」と「生成AIと考える技術」、このふたつのアプローチは一見すると対照的に見えますが、本質的な部分は似ています。

どちらも共通して大切なのは、「自分の考えを言葉にして可視化すること」。それによって初めて、思考の輪郭が浮かび上がります。そして、その言葉にした“思考の原型”を育てていく行為を、紙の上で行うか、AIとの対話の中で行っていくのかという違いに過ぎません。

私が生成AIを使うときに一番意識しているのは、「自分の考えをどれだけ丁寧に言葉にできるか」ということです。これは、AIに的確な指示を出すためでもありますが、それよりも自分自身の考えをきちんと形に残すために重要なプロセスです。

私にとって、生成AIは「代わりに考えてくれる存在」ではありません。むしろ、「思考の途中経過を受け止めてくれる壁打ち相手」であり、「考えを再構成するためのアシスタント」のような存在です。

こちらが問いかけを変えれば反応も変わります。

では、実際に私が生成AIと共に何を考えているのか?私自身が最近取り組んだ、電子書籍の制作プロジェクトを例に紹介したいと思います。

📘 電子書籍を形にするまで、ChatGPTと一緒に

先月まで連載していた「書いて考える技術」の連載原稿を元に電子書籍を制作するプロジェクトがあります。

このプロジェクトにおいて、構想から執筆のアシスト、電子書籍データ作成における技術的なアドバイス、販売ページの制作に至るまで、すべての工程をChatGPTと共に進めました。

連載当初はまだ「書いて考える技術」という名前もなかったですし、本にまとめることも考えていませんでした。

ただ途中から、これはずっと自分が作りたかったコンテンツであるビジュアルシンキングの内容になるのではないか?と思いChatGPTを相手に会話しながら頭の中を整理していったんです。そしてこの連載原稿を元に電子書籍を制作することを決めます。

ここ最近は、年に1〜2冊のペースでKDPで電子書籍を制作しています。ただ、次に取り組みたいテーマはいくつかあるものの、どうも手が止まってしまっているのが現状です。

ある日、KDPの電子書籍制作は長編の映画を作ってるみたいだなと思って、ChatGPTに話してみました。逆にニュースレター用に連載記事を書くことは連続ドラマみたいだとも感じました。そのことをそのままChatGPTに伝えます。

すると、一緒に構成を考えていきましょうという流れになり、ぼんやりとアウトラインみたいなものが出来上がりました。

またある時は、連載原稿を元に書籍化したらどんな感じになるのかを想像してみたくて、「はじめに」と「終わりに」の仮原稿を書かせてみたりもしました。

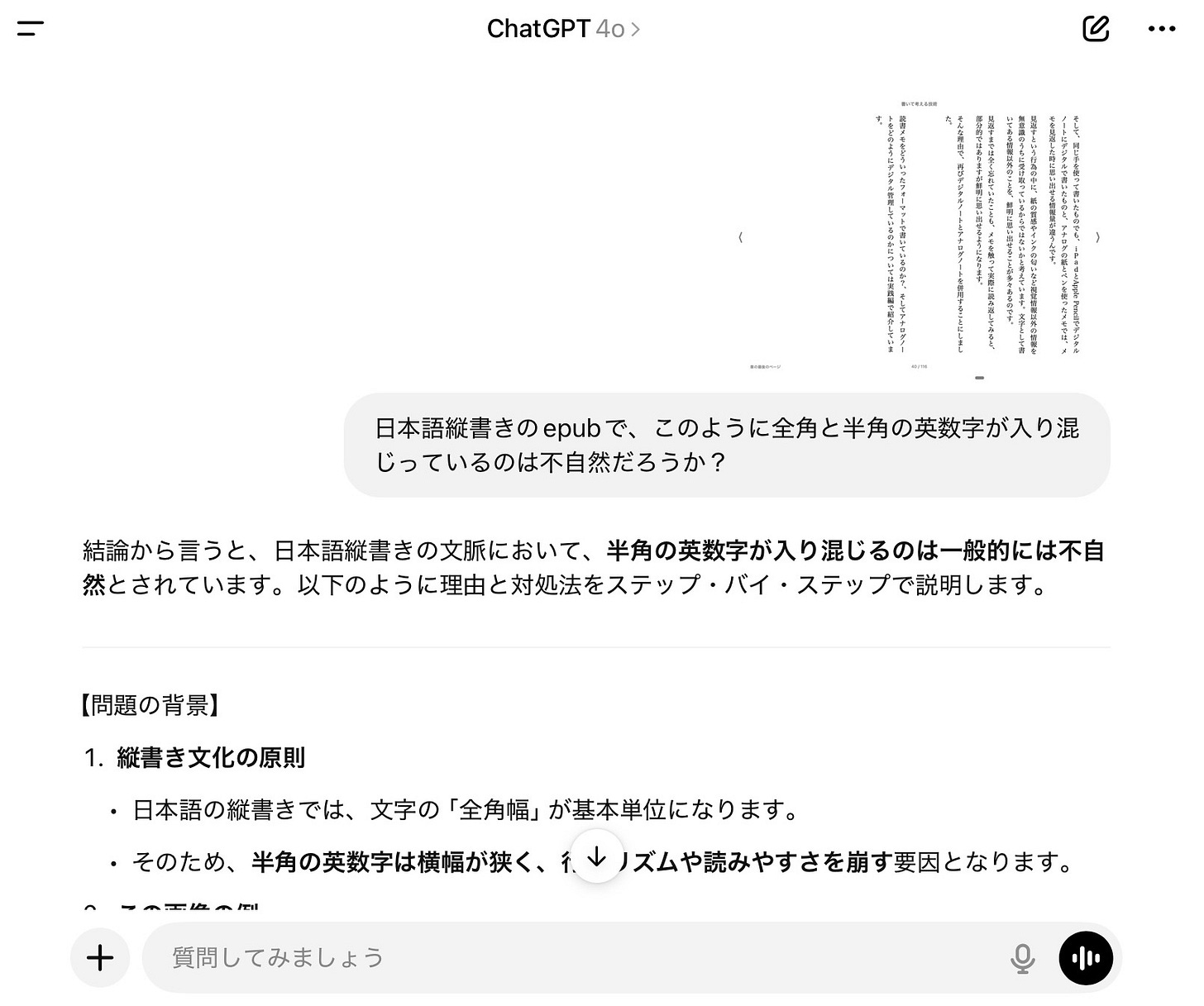

電子書籍制作における技術的な相談も全てChatGPTです。

相談も積極的に行なっています。

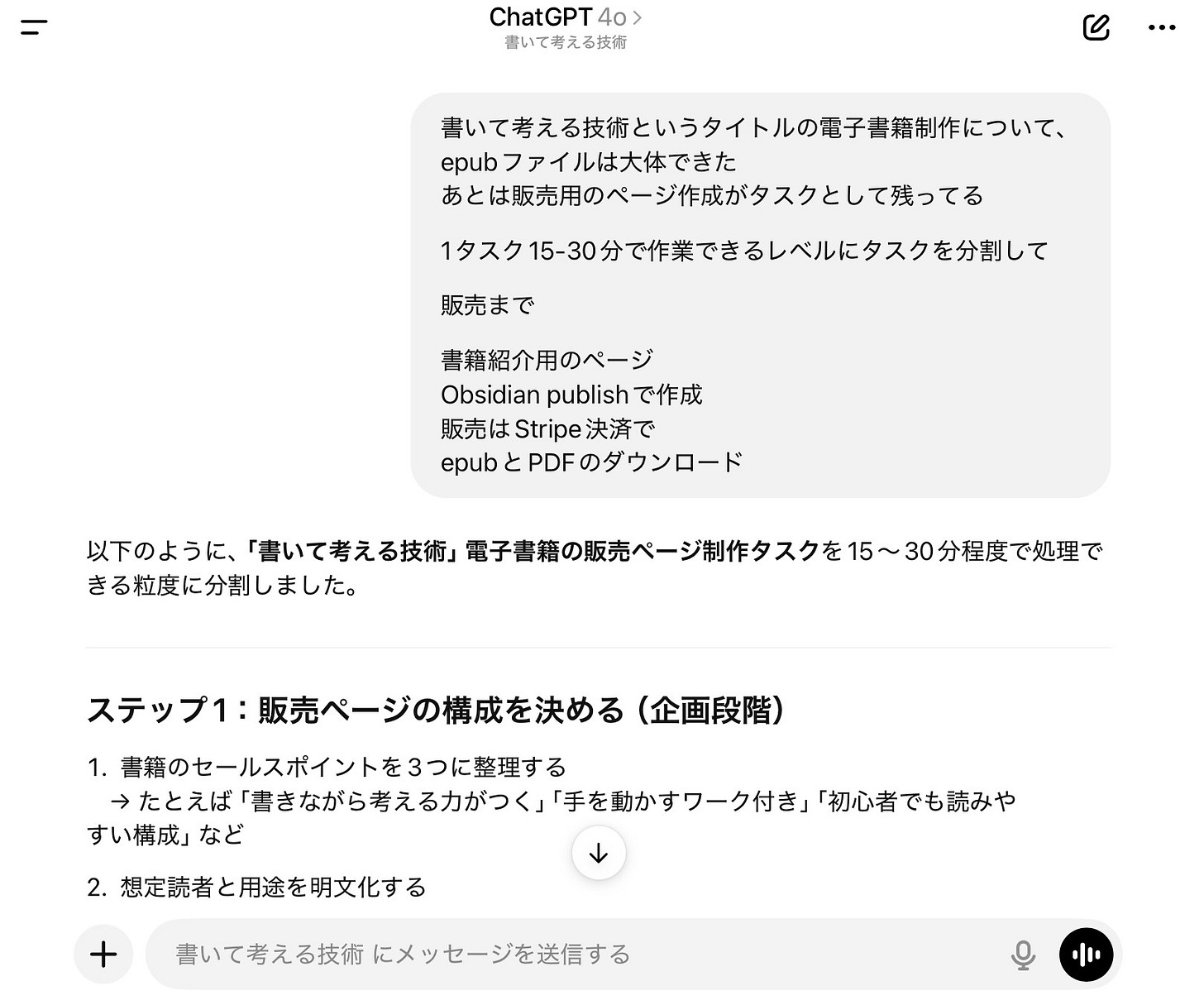

販売までのタスクを一緒に考えてもらったりもしました。

個々の詳しい内容は今後の連載にて紹介予定です。

今回、今までのKDP(Kindle ダイレクトパブリッシング)ではなく、直接販売にしようと思ったのもChatGPTがいてくれたからです。ネックだった販売ページも、ChatGPTのおかげで簡単に作れました。きっと一人だったらここまでできなかったと思います。

何をどう進めていけばいいのか、自分自身で決めて進めることができたのは、ChatGPTがいたおかげです。

→ 書いて考える技術 | TTW (書籍はこちらから購入できます)

🔁🗣️ AIとの会話が、思考を磨く

生成AIとの対話は、自分の中にある曖昧さを浮き彫りにし、時には見落としていた前提や視点を教えてくれます。それは、「自分の考えって、こんなに整理されていなかったんだ」と気づく瞬間でもあります。

AIの返答は大量にある学習ソースの中の1つに過ぎないのかもしれませんが、AIの返答を受けて、言葉を選び直し、さらにAIに問いかけを投げかける、その会話のようなやり取りが、思考の輪郭をくっきりと描き出してくれるのです。

このやりとりに関していうと、「AIに考えてもらう」ではなく、「AIと一緒に考える」の方がニュアンスは近いです。

自分の思考を言葉にして、AIと往復させる。その中で思考が磨かれ、より深く、より明晰になっていく。これは、ツールの操作を覚えることとはまったく違う、思考と対話の技術です。

「生成AIと考える」とは、自分の思考を言葉にし、それをAIと往復させて磨いていく行為である。

これをメインテーマに今後連載を進めていきたいと思っています。

ということで今日は「生成AIと考える技術とはどういうものなのか」というお話でした。