Obsidianの整理は「順番」が重要

💎002 細かな構造を先に決めてはいけない

💎ゼロから始めるObsidian シリーズ第2回。

前回は、ごりゅごがObsidianの保管庫を作るに至った経緯をお話ししました。今回からは、もっと実践的に、ごりゅごが実際にどんな設定をして、どんなノートを作っていっているのか。それを「順番を踏まえて」実況中継的にまとめていきます。

「順番」がだいじ

ネットワーク型のデジタルノートツールを使う場合「順番」というやつが非常に重要です。ここでいう順番という言葉にはいろいろな意味が含まれていますが、今回意識したいのはObsidianを使い始めたばかりのころと、ある程度使い込んでからではやることが違う。だから「順番」に構造や仕組み、必要なノートを作っていこう、という話です。

たとえば今、ごりゅごのメインのObsidianには、最上位階層にフォルダが10個くらい並んでいます。「自分は今これだけのフォルダを使っている」ということ自体は事実なんですが、これと同じようにするといいよ、などとはまったくもって言えません。

今使っているこの構造は、わりと長い期間(3年くらい)Obsidianを使い続けて、時間と期間をかけて辿り着いたものであり、Obsidianを使い始めたばかりのときにこんな構造を真似しても面倒なことばかりで意味はありません。(自分の場合、使ってるフォルダの半分は「原稿の管理用フォダ」なので、そういう点でも他の人が真似するようなものではありません)

「いきなり完成形を真似しない」というのは非常に重要です。

たとえば他にも、MOCという用語を発明したNiick Miro氏が配布しているLYT Kitというものがあります。ダウンロードすると「かれがかんがえたさいきょうのObsidianのしくみ」をまるっとそのままコピーできるぞ、という代物です。

Obsidianの多彩な使い方を知るためにこのサンプルを「見てみる」「読んでみる」ことは、自分のノート作りに非常に役立ちます。テンプレートは全部英語ですが、英語を頑張って解読する価値は大いにあるといえるでしょう。

と同時に、彼が配布しているシステムをそのまま使うというのはまったくオススメできません。この構造は、Nick Miro氏が長年システムを使い続け、彼のために最適化された構造です。参考になる部分は多いにありますが、それはあなたのために最適化されたものではありません。大いに参考になるものではありますが、あなたはNick Miroではありません。彼がObsidianを使ってやりたいことと、あなたがObsidianを使ってやりたいことは同じにはなりえません。

特定の個人が「さいきょう」だと思っていればいるほど、その傾向は強まります。そして、特定の個人への最適化が進めば進むほど「そのまま真似するのは難しい」ものになっていくのです。

ネットワーク型ノートを発展させる時は、ボトムアップが基本です。誰かから与えられた構造をそのまま真似することは、その人と「同じ人」になるつもりがないのであれば、確実に「失敗」します。よくある「〜さんのオススメの方法で試してみたけどどうもうまくいかない」というのは大抵そういうパターンです。

だからこそ「順番」が大事なのです。

デジタルノートを使い始めたばかりの段階で、ノートに構造を与える必要はありません。まずはどんなノートも「未整理」で問題ありません。整理を考えるのはある程度ノートが集まってきてから。集まったノートを見ながら、それを元にしてボトムアップで構造を作りあげていきます。

また、そうやってノートに構造を作るときには意図的に「ゆるく」しておくことも重要です。人間の細胞が時間と共に少しずつ入れ替わって別のものになっていくように、ネットワーク型のノートも時間と共に必ず少しずつ変化していきます。だからこそ、がちがちに構造を固めてしまうようなことはせず、自分の興味関心に応じて少しずつ変化させられるように「ゆるく」しておきます。

そして、この連載ではそうやってできるだけ「ゆるく」構造を使いながら、使い続けるうちに変化していくという「順番」をできる限りリアルに伝えていこうというのが大きな目的でもあります。

最初の設定

そういう理由で、一番最初にObsidianを使い始めるときは「あんまり設定に懲りすぎない」ことを意識しました。

とは言え、自分用の初期設定が完全にゼロというのも、それはそれで不便です。なので、ひとまずはフォルダを3個だけ作って、それに関連する設定だけを調整しました。

作ったフォルダとルールは以下の通り。

デイリーノートを保存する「daily」

画像などの添付ファイル(Attachment folder) を保存する「img」

処理済みノートを置く「notes」

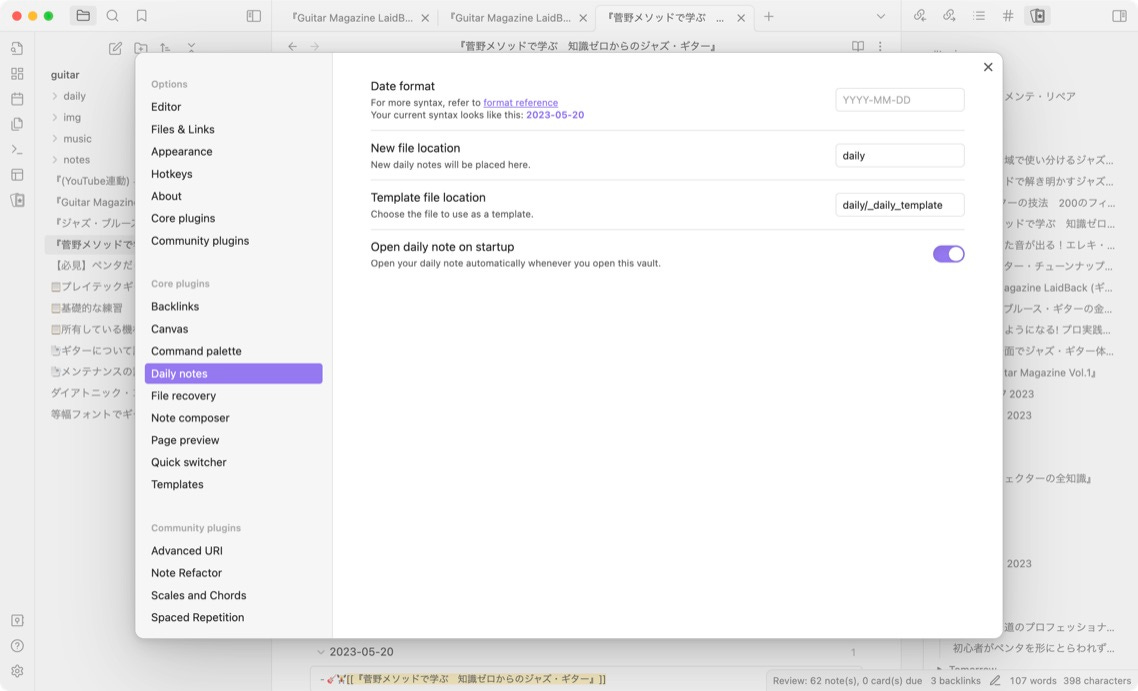

デイリーノートは、テンプレートルを作って、保管場所を「daily」に設定

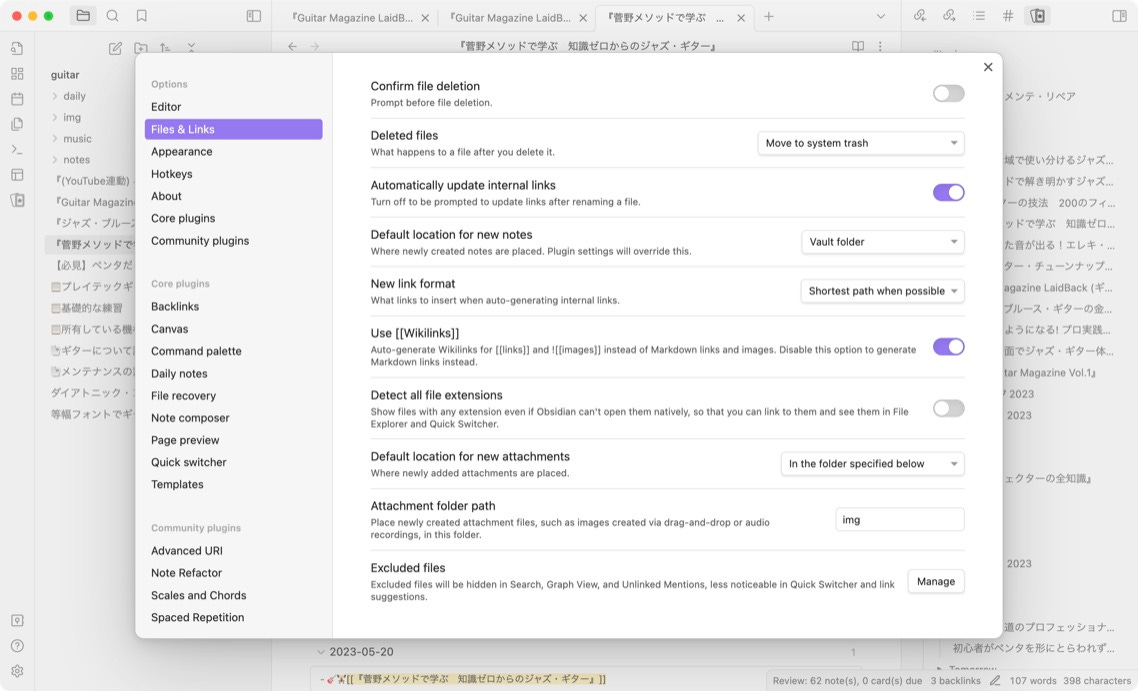

Attachmentフォルダは以下の場所から「img」に設定

「notes」は、それに伴う設定などはないので、フォルダを作っておしまい。新しく作ったノートは「どのフォルダにも入ってない状態」で、最低限の処理(このルールはまた次回以降)ができたら notesフォルダに移動します。名前に深い意味はないんですが、キーボードショートカットでノートを移動するときには「英語名」で「他のフォルダとアルファベットがかぶらない」ようにしておくと、スムーズにノートの移動ができます。

そして、こうやって最低限の初期設定ができたら、次は引っ越しです。

Obsidianの新しい保管庫を作ろうと思う前にAppleのメモ帳に残していた音楽関連のノート。これを、手動で移し替えていきました。

まず大前提として、このノートの移動は「趣味」であり「遊び」の一部です。好きなことを、より便利に、快適にするための行為なので、適当に済ませてはいけません。タモリさんの有名な発言「真剣にやれよ!仕事じゃねぇんだぞ!」を地でいく行為です。

なのでノートの移動は「適当にコピペして済ませる」などということをしてはいけません。むしろ、適当にコピーするくらいならそのままメモ帳の中にノートを残したままにしておいた方が使いやすいといえるくらい。

以下、実際にどんなノートをメモ帳からObsidianに移動させていったのかの流れを、スクショを交えてざっと紹介します。