書いて考える技術

深く考えることや、自分の考えを客観視するためには「手を動かして、文字を書くこと」が大切

👋 こんにちは、はるなです。

普段は✉️ iPad WorkersというiPad特化型のニュースレターを配信しています。五藤隆介(ごりゅご)さんの妻です。

ナレッジスタックへの9回目の寄稿記事です。前回は「Obsidianの弱点を補うカード式メモ 」として、Obsidianが苦手なことは別ツールで補うという話をしました。

今回はちょっとObsidianを離れて、「書いて考える技術」について紹介したいと思います。

🧐 どうしてデジタルノートからアナログノートに戻ったのか?

昔から、ノートに手書きすることが好きでした。手元に残っているだけでも、2004年から手書きで書いたノートが残っています。

2019年の1月に紙の手帳から完全にiPadだけのデジタルバレットジャーナルに移行したことで、2019年1月から2022年の8月までは、ぽっかりとアナログの手書き記録がありません。(デジタル手書きはiPad内に残っています)

2022年の8月、アナログの手書きノートが復活したきっかけは、裏紙に書いたメモでした。久しぶりにパイロットのVコーンというペンを使ったら、思った以上にスラスラと書けたんです。

スラスラというのは、ペンが滑らかに書けるという意味だけでなく、自分の頭の中で考えていることがスラスラと出てくるという意味です。

当時、自分なりに「iPadで書くこと」と「紙に手書きすること」を比べて思考したものが以下のメモです。このように書くことによって考えがまとまり、翌日から紙のノートを復活させることになりました。

デジタルデータは物理的な物質量もなく、検索もできるし複製だってすごく簡単です。iPadのアプリがどんどんアップデートで使いやすくなって、Apple Pencil Proがすごく使いやすくても、それでもやっぱりアナログの「紙に書くこと」と全く同じにはなりません。

多分この差は、今後も当分の間は埋まらないと思います。

🖋️ 万年筆を手にしてさらに手書きメモが加速する

2023年の5月から、自分の中で万年筆ブームが訪れます。プラチナ万年筆のセンチュリーという万年筆を購入してから、手書きで書くメモの量が増えます。

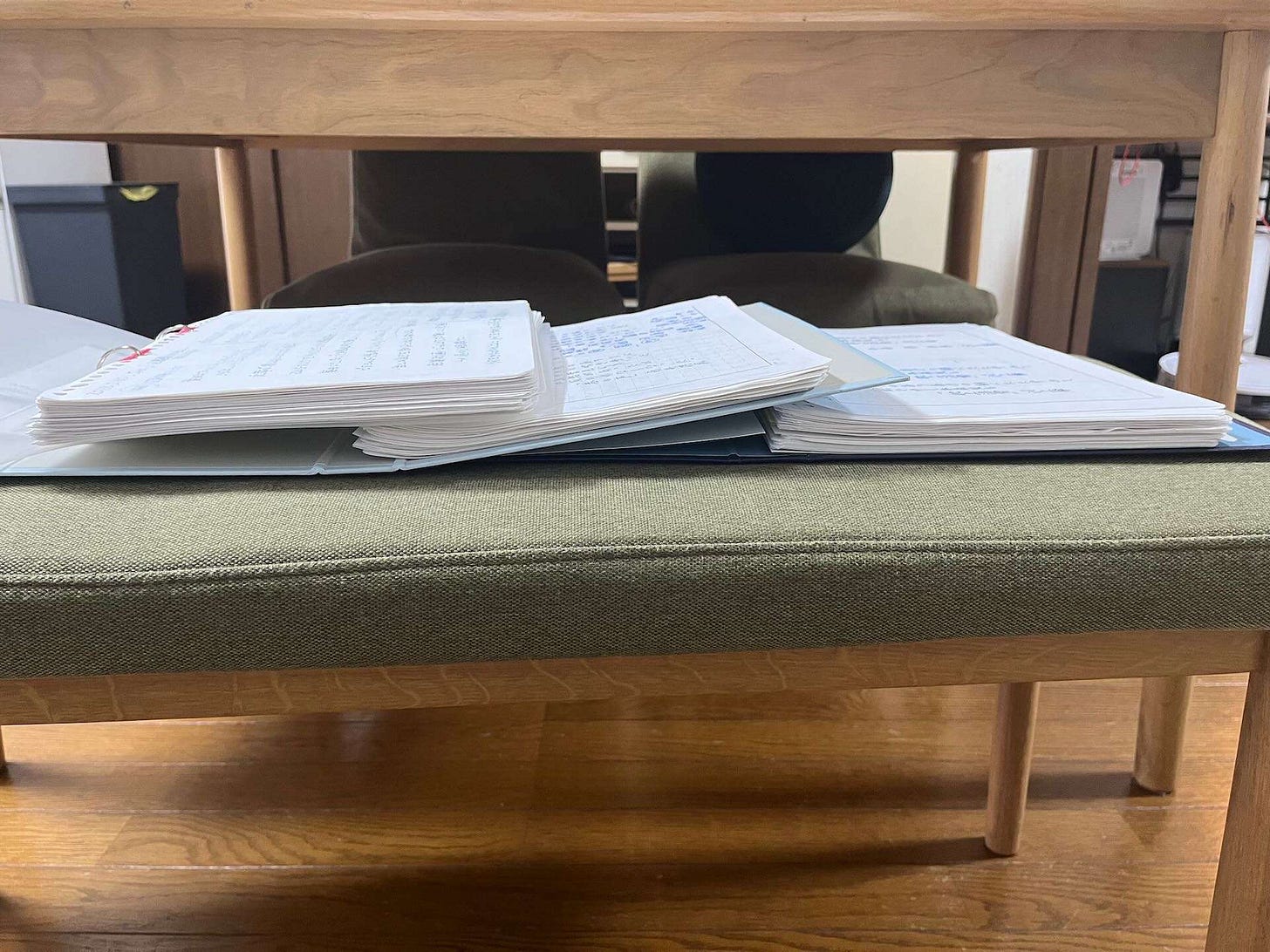

毎日A4用紙2枚ほどの手書きメモを書き続け、3ヶ月でこれくらいのメモが溜まります。この頃は、万年筆で書くという行為自体が、楽しかった時期です。

手書きのメモには、読書メモと、その時に考えていることなどを書いています。この頃ちょうど『iPadの引き出し』の原稿を書いていたので、はじめに部分の原稿は手書きで書いて、考えをまとめていました。

本の原稿データとして完成させるためには、PCを使って文字入力をするのですが、その前段階の「何を書くか」を考えるために手書きで書きながら考えるという作業をしています。

この「手書きで書きながら考える」作業は、思考を進めるためにも重要な作業です。もちろん、手書きなんかしなくても考えることはできます。ですが、深く考えることや、自分の考えを客観視するためには「手を動かして、文字を書くこと」がとても大切です。

✍️ 書いて考える技術

私が手書きで書くことが好きな理由の1つが、手書きメモはテキストエディタと違って、好きな場所に好きな大きさや色でメモを書けることです。iPadが好きな理由も、手書きが得意なデバイスだからとも言えます。

手書きメモなら、文字だけでなく図を書くことも簡単です。 図といっても、複雑なものではなく、矢印や四角をちょっと使うだけで関係性などを簡単に表すことができます。

図を書くことで、考えをまとめたり、考えを深めることが簡単になる理由は、シンプルな図形を使って関係性を表すことで、物事を抽象化して捉え直すことができるからです。

また、文字だけで書くよりも、図を書きながらメモした方が、理解しやすく記憶にも残りやすいという効果もあります。

Keep reading with a 7-day free trial

Subscribe to ナレッジスタック to keep reading this post and get 7 days of free access to the full post archives.