💎 書くことで考える:デジタルならではの囲む技術とは?

四角で囲むだけじゃない、デジタルならではのまとめ方

👋 こんにちは、はるなです。

普段は✉️ iPad WorkersというiPad特化型のニュースレターを配信しています。五藤隆介(ごりゅご)さんの妻です。

今日は「デジタル版の囲む技術とは」を紹介します。

🧠 書くことで考える、最後のステップ

「書くことで考える」シリーズの中で、これまで紹介してきたのは、要素を「分ける」、関係を「つなぐ」、「強調する」、そして今回のテーマ、最後のまとめに必要な 「囲む技術」 です。

囲むことで、バラバラだった情報がひとつのまとまりになり、自分の中で「結論」や「理解」に変わっていきます。

わざわざ要素を分けて、また再びまとめるのかと思われるかもしれませんが、整理することが目的なので、分ける→つなぐ→強調する→囲むの4つのステップを段階的に進めることに意味があります。

そしてこの囲む作業、アナログ版で紹介した囲む技術をデジタルに置き換えた場合どのようなアプリが使えるのかに加え、デジタルにしかできない囲み方も合わせて紹介します。

アナログ版の囲む技術はこちら→✍️ 書くことで考える:囲む技術

✍️ デジタルで「囲む技術」を使いこなす

アナログをデジタルに置き換えた場合の「囲む」

まず一番シンプルで基本的な方法が、要素や文章の塊を「四角」で囲むことです。

Apple純正のメモ、フリーボード、GoodNotes、Notabilityなどの多くの手書きアプリでは、図形ツールを使用しなくても、フリーハンドで四角や丸を描くだけでキレイな図形に補正される機能が搭載されています。

また、フリーボード、Goodnotes、Notabilityでは、補正後のオブジェクトを図形のように扱えるため、サイズ変更も簡単です。

Apple純正のメモもサイズ変更はできるのですが、図形サイズの比率を固定したまま拡大縮小できるだけです。線の太さも拡大縮小によって変化してしまいます。

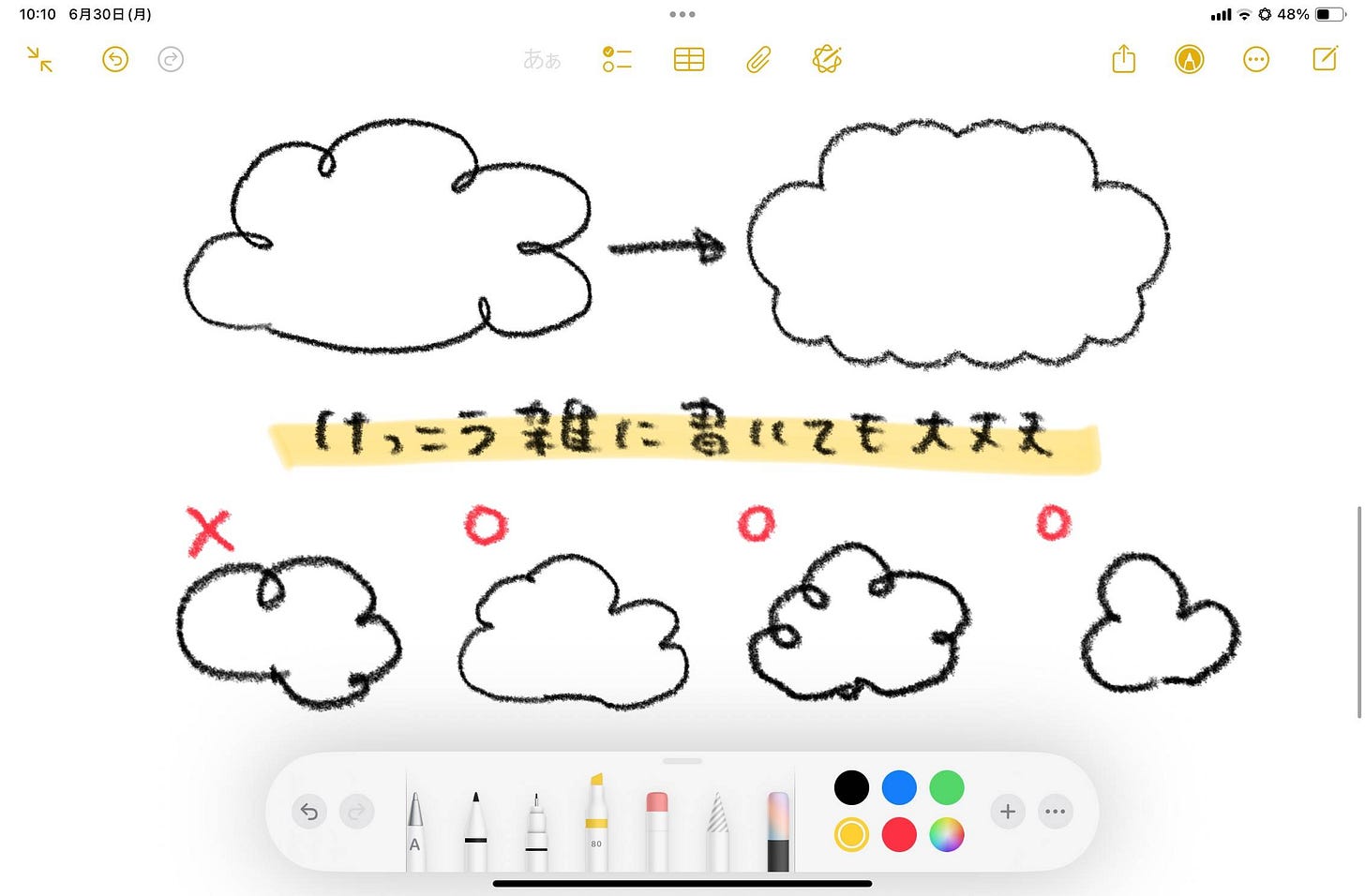

アナログ版で紹介した、「( )」「{ }」「[ ]」のような記号を使って囲む方法や、吹き出し・雲形で囲む方法も同じように、デジタルノートツールで使えます。

Apple純正のメモやフリーボードは、雲の形も補正機能が使えます。

その他のノートツールなどでは雲の形は認識されず、四角や丸になったり、多角形として認識されます。

GoodnotesやNotabilityを使う場合は、ステッカー機能などで代用することができます。

デジタルならではの「囲み」とは?

「囲む」というアクションもデジタルになると、単なる視覚的な枠組みだけでなく、「動かせる」という性質が加わります。

これは視覚的な枠を「動かせる(移動できる)」という意味だけでなく、タグなどの機能を使うことで、フィルターをかけ、必要なときに、必要な情報だけをひとかたまりとして扱えるという動的な意味を持ちます。(動的グルーピング)

これも一種の「囲む」技術です。

フィルターをかけて情報を囲む技術は、紙のノートでは簡単にできない、デジタルならではの囲み方です。

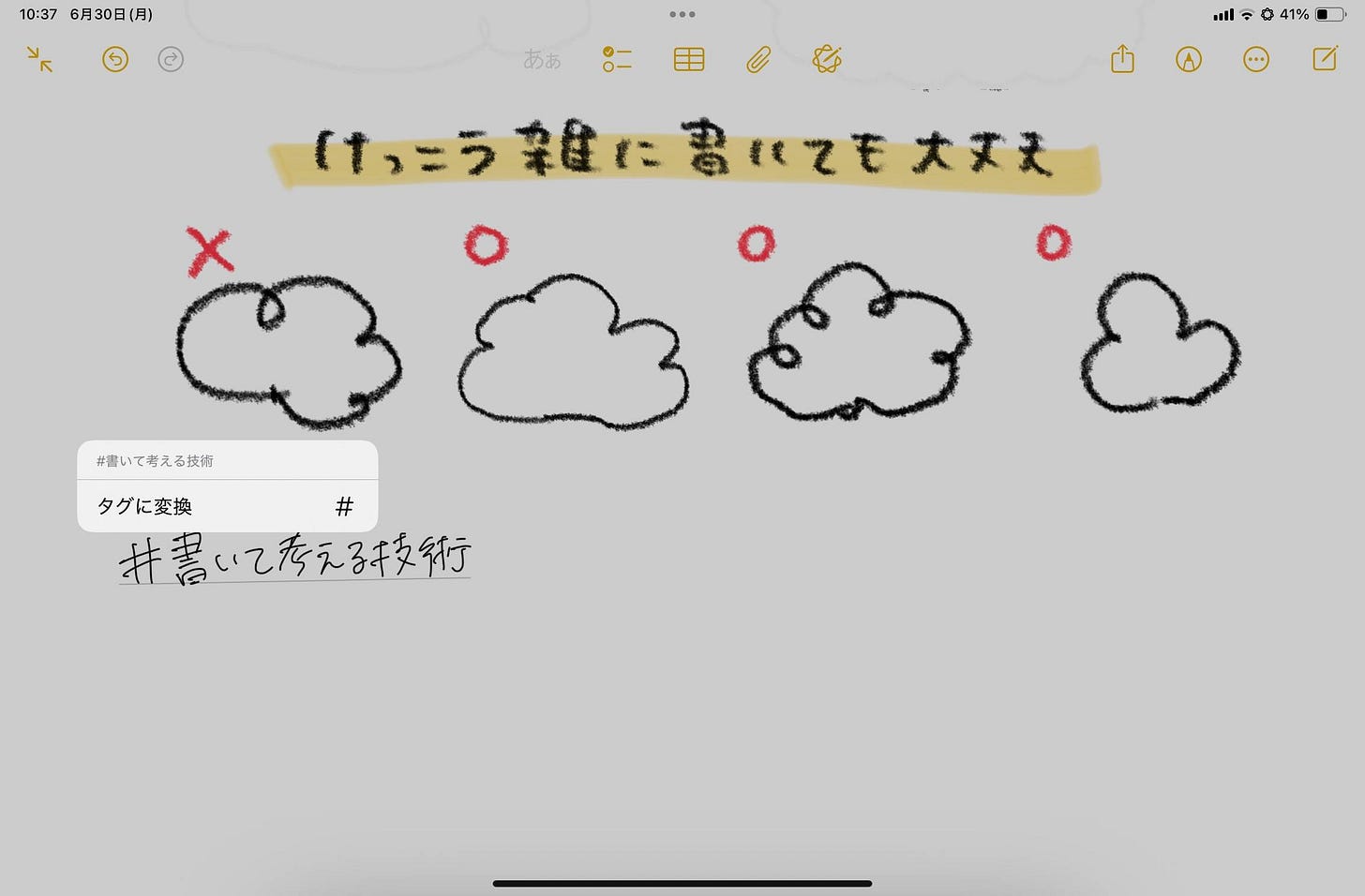

Apple純正のメモを使えば、手書きで書いた文字もタグに変換できます。たとえば、「#書いて考える技術」と手書きで書くと、書いた文字の下にグレーの下線がつきます。

グレーの下線をタップすると「タグに変換」メニューが表示され、タップするとタグに変換できます。タグに変換されると、下線の色がグレーから黄色へ変化します。

タグはサイドバーの下部に一覧表示されます。

指定タグをタップすると指定したタグの付いたメモだけを表示できます。複数のタグを指定することも可能です。

物理的な線や枠はありませんが、これも立派な「囲む技術」といえます。

NotionやObsidianなどのテキスト主体のエディタであれば、より簡単にフィルターをかけることができますし、タグ機能以外にも使える機能がたくさんあります。

💭 囲むことで「自分の考え」に変わる

ポイントは、「囲む」ことは、単なる整理ではなく、自分の理解を深め、思考を自分のものにするために行うことだという意識を持つことです。

これはアナログであっても、デジタルであっても一貫して変わることがありません。

デジタルならではの囲みの技術として、タグ機能などの動的グルーピングを紹介しましたが、「フィルタリングするだけ」ではあまり意味がありません。

フィルタリングした結果から、自分なりの解釈をつけ、自分の考えをきちんと言語化することが重要です。囲むことで、他人の言葉だった情報を、自分の言葉、自分の考え、自分の結論に変えていくことができて初めて「まとめ」になるのです。

アナログで書いて考えること、デジタルで書いて考えること、それぞれにメリットとデメリットがあります。また道具との相性というものも存在するので、一概にどちらがいいとは言い切れません。

私自身、普段はデジタルツールが大好きでiPadとApple Pencilを愛用していますが、万年筆と紙のノートで書くことも同じくらい大好きです。

どちらも好きなので、気分によってあっちに行ったり、こっちに行ったりとフラフラしていますが、おかげで、アナログで書いたものをデジタルで管理する方法や、デジタルツールでアナログのような書き方をするにはどうすればいいか?などを日々考えるきっかけになっています。

そういったことは、✉️ iPad Workersの方でも配信していますので、よければ覗いてみてください。

書いて考える技術は一旦ここで一区切りにしようと思いますが、この「書いて考える技術」は一朝一夕で身に付く技術ではありません。繰り返し練習することでしか身に付けられない技術です。

デジタルなら、何度でもやり直せるし、過去のデータをたくさん残しておいたとしても、物理的な場所を取りません。アプリだってApple純正のメモなど無料アプリでも十分です。

あとはやってみようと思える気持ちを持つだけです。

ということで今日は「デジタルならではの、動的な囲む技術」というお話でした。

次回予告

次回からは「生成AIと考える技術」というテーマで連載予定です。単に生成AIツールの紹介や使い方ではなく、生成AIとの向き合い方や考え方についてのお話です。

生成AIとの付き合い方で大切なのは、「自分の考え」をできるだけ丁寧に言葉にすることです。つまり、自分の考えを整理して、相手に伝える技術なんです。

そんな感じのことを書いていこうと考えています。