タグをあんまり使わないノート運用のはなしの続きです。(前回の話はこちら→タグをあんまり使わないノート運用 - by goryugo - ナレッジスタック)

今回の話は、ごりゅごが最近気に入っている「Obsidian+Spaced Repetition」を使った「緊急ではない重要なこと」を進めるためのタグを使った仕事術、というものです。

突発的に「この日までになにがなんでも最優先でやらないといけない」という仕事以外は、この方法だけでだいたいうまく仕事を進められるようになってきています。

たぶんこれは、なかなか他のツールではなかなか実践できない「Obsidian+Spaced Repetition」ならではの方法で、おそらくまったく同じことをやっている人はいないのではないかと思われます。

まだまだいろいろな実践方法を模索している段階なので、具体的な方法は変化していくかもしれませんが、とりあえず仮にでも名前があった方がいいかもな、と思ってこの方法に「インクリメンタル仕事術」という名前を付けました。

「いつかやりたいことを破綻させずに進められるようにする方法」であり「緊急ではない重要なこと」を毎日確実に進めていく方法でもあります。

手前味噌ながらもなかなかに面白い方法だと思っているので、ここで一度実践方法をまとめて、どんなものか紹介してみたいと思います。

緊急ではないが重要なことを「Ankiの仕組み」で実行する

エバーグリーンノートを提唱しているAndy Matuschak氏は「インクリメンタルライティング」という方法を使って日ごろの執筆を進めています。

Spaced repetition may be a helpful tool to incrementally develop inklings

この「毎日少しずつノートを書く仕組み」をもう少し幅広く考えて、仕事全般に広げて実践してみようというのが、今ごりゅごが試している「インクリメンタル仕事術」です。(ようするに名前はほとんどここにあやかっている)

具体的な方法を簡単にまとめると以下のような感じになります。

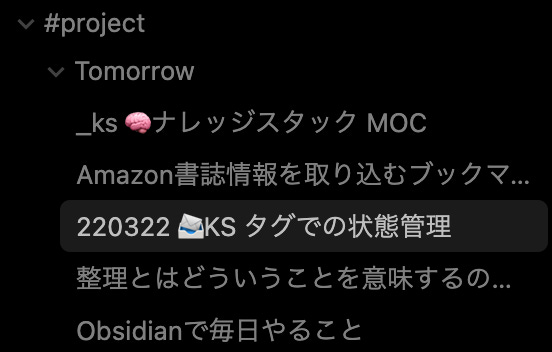

「やること」「やりたいこと」が発生したら、Obsidianの中に一つの独立したノートとして作って、そのノートに振り返り用のタグを付ける。(project、というタグを利用)そして、毎日「Spaced Repetition」を使ってちょっとずつ「ノートを書き進める=仕事を進める」ことを実践していく。

そして、この「ちょっとずつ仕事を進める」ことの中から、今日は何をやるのか、というのを決めるのにAnkiを使った振り返りのシステムを利用します。

ノートに書いてある仕事をちょっと進めて、またやりたい、明日もやろうと思った仕事は「またやりたい」判定をすることで、近いうちにまた手を付ける。これはしばらくやらなくていい、というようなものは「あまり興味がない」マークをつけて、次に手を付ける日付を遠くに持っていく。またやりたいでもあまり興味がないでもない「普通」のものは「普通」判定をする。この3種類の判定をうまく使い分けて、目の前のことをちょっとずつ進めていきます。

Ankiの仕組みでは、同じノートはだんだんと「次に振り返るまでの間隔」が長くなっていきます。その中で「またやりたい」と思ったノートだけは例外で、またやりたい判定をしたノートは次に振り返る間隔が短くなります。

この判定をうまく調整することで、毎日できる範囲で「重要なこと」を少しずつ進められると共に、いつかやりたいと思うことも必ず次に見返す日がやって来るという安心感も得られるぞ、というのがポイント。

タグを消せばもう出てくることはないので、本当に「不要」だと判定すればタグを消せばいいんですが、どうしようか悩んだときでもタグを消さない限りは、必ずいつかどこかのタイミングで再び目にすることができる、ということです。

GTDを試したことがある人であればこれは「いつかやることリスト」の進化版みたいなのをイメージしてもらうといいかもしれません。GTDのいつかやることリストは、放っておくと量が無限に増え、いつか必ず週次レビューですべてを見返すということが不可能になります。ここにSRSの仕組みを取り入れると、何回も振り返ったノートは振り返りの間隔がどんどん増えていくので「いつかやりたいとリスト」が1000や2000たまっても、毎日振り返るのは数個だけ、という程度で運用が可能です。

毎日決まった時間「project」に手をつける

もちろん、これだけでは「破綻しないいつかやりたいことリスト」ができ上がるだけで、これだけで「緊急ではない重要なこと」を進めることはできません。実際の運用において、一定程度のルールが必要です。

うまく運用するために、以下の二つのルールを守るのがポイントです。

一つは、毎日必ず「project」に手を付ける時間を確保すること。1日10分なのか30分なのか1時間なのか、とにかくなんでもいいので自分で時間を決めて、毎日その時間は「projectタグ」をつけたノートの「やりたいこと」を進める時間を確保すること。

今日やることの中からどれをやるかは、自分で選んでもいいし、ランダムで出てきた順番にとにかくやる、という方法でもなんでもいい(最善の方法はまだ見つかっていない)ですが、その時間はとにかくそのノートに書かれてることをやる。

そしてもう一つ大事なルールは「とにかくなんか書く」こと。

たいていの「いつかやりたいと」は、まず自分が次に何をやりたいのかがわかっていないのでいつかやりたいまま放置されています。なので、まずノートを見て具体的に何をやったらいいのかわからないならば、まずはGTDのルールにのっとって「これはなんなのか」を考えて、ノートに書く。

頭の中だけで「考える」のは絶対に禁止で、とにかくノートに「なにをやろうとしているのか」「どういうことをやったら進むのか」「どういうことがやりたいのか」など、まとまっている必要なんてないので、必ず「ノートに書かれている内容を以前と違う状態にする」のをルールにする。エバーグリーンノートを作るときと同じ気持ちで「どういうことをやりたいのか」だとか「なにが必要か」などそのやりたいことを進めるのに必要なことをとにかくまとまっていなくてもいいから「たくさん書いておく」というのがポイントです。

こうやって目の前のやりたいことが自分の中で一段落したら、ノートを「評価」する。

これを繰り返して、一定の時間が過ぎたら、今日の「緊急ではない重要なこと」に手をつける時間はおしまい。もしもまだ手を付けられなかったノートがあったのならば、それらのノートはすべて「普通」判定をしてまた次の機会に手を付けられることを祈ります。

(これらのノートは、毎回「またやりたい」「普通」という評価を自分で判断して実行する必要があります。この部分をどうするかというのはまだいい方法が見つかっていませんが「またやりたいは1日2個まで」みたいな自分ルールを作っておくのが破綻しないためのコツのように感じます)

こうやって一通りの「やりたいこと」を振り返ったら、その日の「緊急ではない重要なことタイム」は終了。全部振り返る時間がなかったときは、結局それは「時間が足りない」という意味なので、残りを「次に送る」処理をして終了。

先日、Amazonの書誌情報をObsidianのmd形式でコピペできるようにするブックマークレット、というやつを作ったんですが、これはこの「緊急ではない重要なことタイム」に毎日少しずつ進めてでき上がったものです。

Amazonの書誌情報をObsidianのmd形式でコピペできるようにするブックマークレット – ごりゅご.com

また、この「緊急ではない重要なことタイム」の中には次に作りたい本のアイデアみたいなものもいくつかあって、こうやって少しずつアイデアを「熟成」させていくことで、中長期の目線で「ものすごくたくさんのことが書けるようになる土台」としても発展することを期待して、ノートを作っていたりもしています。

以下、今回の記事と関連した参考情報です。

Incremental Writing · st3v3nmw/obsidian-spaced-repetition Wiki

💎Spaced Repetitionプラグインで「Ankiっぽい」ノート見直しの仕組みを実現

Obsidianのタグについての話は実はまだここでは終わっておらず、当初1回分でだいたい全部書けるかも、と思っていた話がどんどん広がっています。(タグはあまり使わなくなった、とかいいながらタグをきっかけにしてこうやって話が広がっていってしまっている……)

現在のごりゅごは「振り返り用のタグを複数使い分ける」ということをやっていて、ここまでできて自分の中でObsidianがすごく使いやすくなった、という話が完結します。

ので、次回こそはたぶん「Obsidianのタグの話」が全部書けるのではないかと思います。

また、今回の記事を書くにあたり、最初は「Anki」についてある程度まとめて解説も書いていました。これ、結局今回伝えたいことを伝えるには長すぎる、ということでボツにしたんですが、供養をかねてこの下にそのまま掲載しておきます。(いろいろ文脈が変なこともあるかもしれませんが、Ankiの仕組みをある程度理解する役には立つのではないかと思います)

「obsidian-space-reperition」での「タスク管理」

まずはじめに「obsidian-space-reperition」というObsidianのプラグインの話から。

「obsidian-space-reperition」は、Obsidianで間隔学習(Spaced Repetition System)を実践しよう、というコンセプトのプラグインです。 st3v3nmw/obsidian-spaced-repetition: Fight the forgetting curve by reviewing flashcards & entire notes on Obsidian.md

このプラグインは「Obsidianを暗記用フラッシュカードとして活用する」というのが主な使い方なんですが、もう一つ「インクリメンタルライティング」という知る人ぞ知る「執筆法」を実践するためのプラグインでもあります。

インクリメンタルライティングというのは、「エバーグリーンノート」の提唱者Andy Matuschak氏が実践している「ノートを毎日ちょっとずつ書き進める」という執筆のスタイル。 Spaced repetition may be a helpful tool to incrementally develop inklings

彼はこの方法で毎日エバーグリーンノートを作ることを「執筆のための最も重要な時間」だと考えているそうです。

そして、この「obsidian-space-reperition」を使うことで、Andyが行っているのと(おそらく)同じような方法をObsidian上で実現することができるようになります。

Incremental Writing · st3v3nmw/obsidian-spaced-repetition Wiki(githubにもきちんと解説のページがある)

ごりゅごもこの方法を真似をしてノートテイキングに活用していたんですが、この概念が非常に自分と相性が良く、現在はパソコンで行う仕事はほとんどSpaced Repetitonを使って実行・管理するという感じになってきています。

ある意味これは「Obsidianを使ったタスク管理」とも言える方法ですが、一般的なタスク管理とはやり方や考え方は根本的に異なるものです。

そして自分の場合、この方法をうまく使うことで初めて「緊急ではない重要なこと」を少しずつ確実に進められるようになってきています。

「気になること」を「Ankiの仕組み」で管理する

この方法をある程度理解するためには、まず「間隔学習」と「Anki」のことを少し知っておくと便利なので、まずはそこから簡単にお話しします。

Ankiというツールをものすごく簡単に説明すると、英単語を覚えるのに使っていた単語帳をデジタルで管理するもの、とイメージするとわかりやすいです。

Apple、という単語を見て「正解」したならば明日また復習する。明日また正解したら、次は3日後。正解したら9日後、というイメージで、自分が正解できた単語はどんどん復習間隔が長くなっていきます。もし途中で間違えてしまったら、次の復習間隔をもう一回「1日後」からスタートしなおして、再び覚えしていく。

このように単語カードの復習間隔を管理することで、もう覚えてしまった問題を何度も解くことをせず、よく間違える問題だけを何度も復習して覚えることができる。

人間がこの間隔を管理するのはすごく面倒ですが、こういうものをコンピューターに任せてしまうことで、人間は覚えることに専念することができる、というものです。

(厳密にはAnkiなどではもう少し設定できることは多い。間違えたときに「どこまで戻すか」だとか「よく間違える問題ほど間隔が開いていくペースが遅くなる」などというパラメーターを自分で調整できたりする)

ノートを書き進めることを「Ankiの仕組み」で管理する

この方法を「ノート作り」に応用したのが、先ほども紹介したAndy Matuschak氏のインクリメンタルライティング」という考え方です。

Spaced repetition may be a helpful tool to incrementally develop inklings

英語のAnkiカードの代わりに「未完成のノート」を表示させて、ある程度ノートを書いたら「また次回」に延期する。

この時に、英単語の場合は「覚えた」「忘れていた」というのを基準にして次にいつやるのか、ということを決定しますが、ノートの場合は正解不正解のかわりに「またやりたい度」を決めてやります。

「またやりたい」なら次に手を付ける間隔が縮み、「普通」なら間隔がちょっと伸びるし、「あまり興味ない」ならもっと間隔が広がる。

こうやって毎日「ノートを書く時間」を確保して、気になるノートを少しずつ書き進めていくことで、自然に「今興味あるノートは何度も書き直し」「あまり興味がないノートは見かけることが少なくなる」というのをうまくバランスをとってやろう、という考え方。