Obsidian「Bases」でなにが出来るのか

💎Dataviewは難しいがBasesは直感的に情報整理が出来る

Obsidian1.9から「Bases」という新機能が追加されました。

大雑把に言うと、Obsidianで有名なプラグイン「Dataview」の「公式版」みたいなものです。

ObsidianCanvasと同じく、Obsidian独自の拡張形式として提供されるタイプのノートです。

正直、今後何十年も使えるものになるかどうかは不確定な要素が大きいですが、よくも悪くもObsidianのイメージを大きく変える可能性があるわりと大きめのアップデートです。

BasesとNotionの比較

Basesを使うとなにが出来るのか。

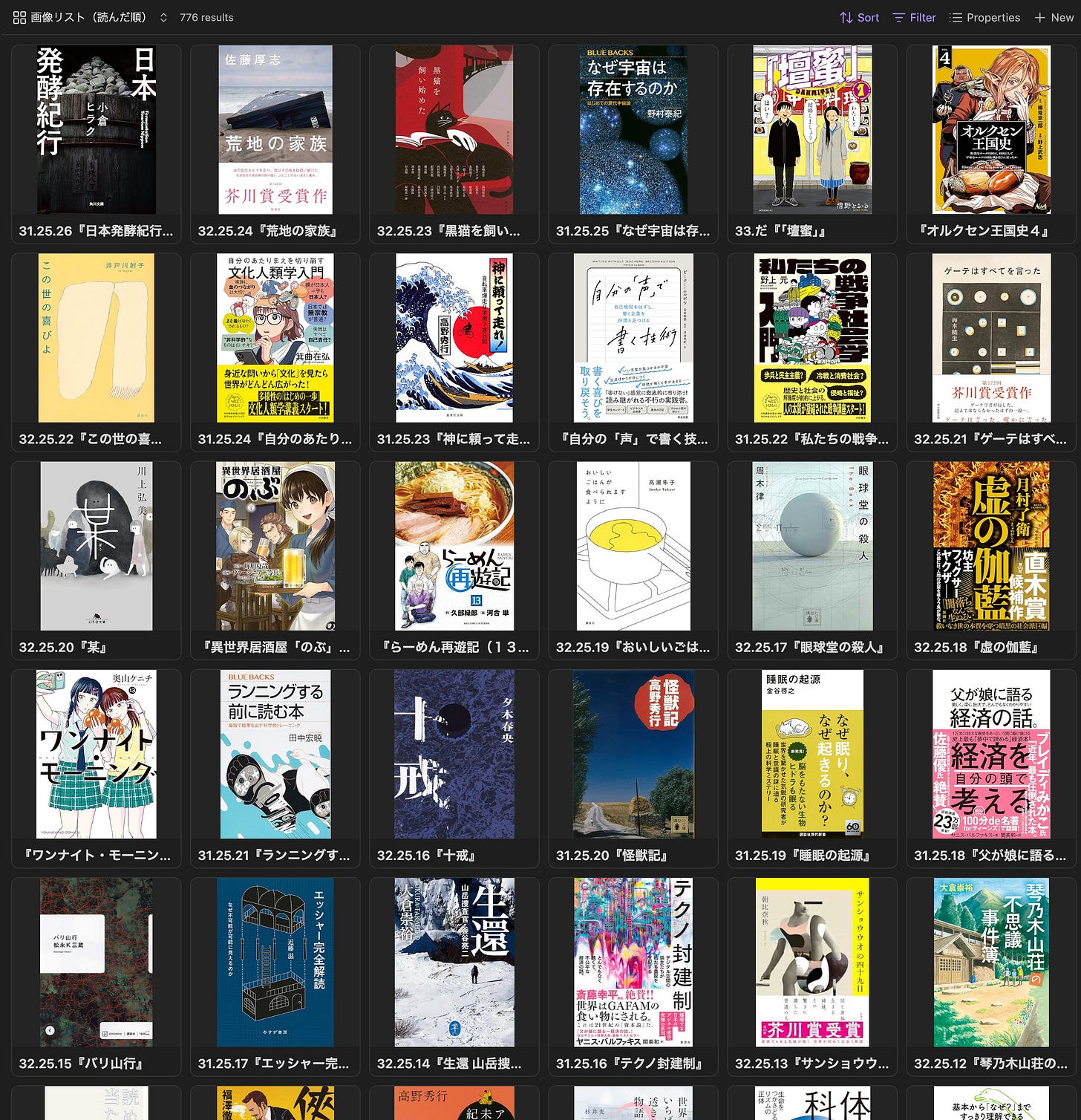

一番インパクトがあるのがこれ。

これは「読んだ本」のノートから画像を引っ張ってきて、本棚っぽく並べられるようにした、というやつです。

それっぽい表現をするならば、Obsidianでも「Notionみたいなデータベースっぽいことが出来るようになった」と言えるでしょう。

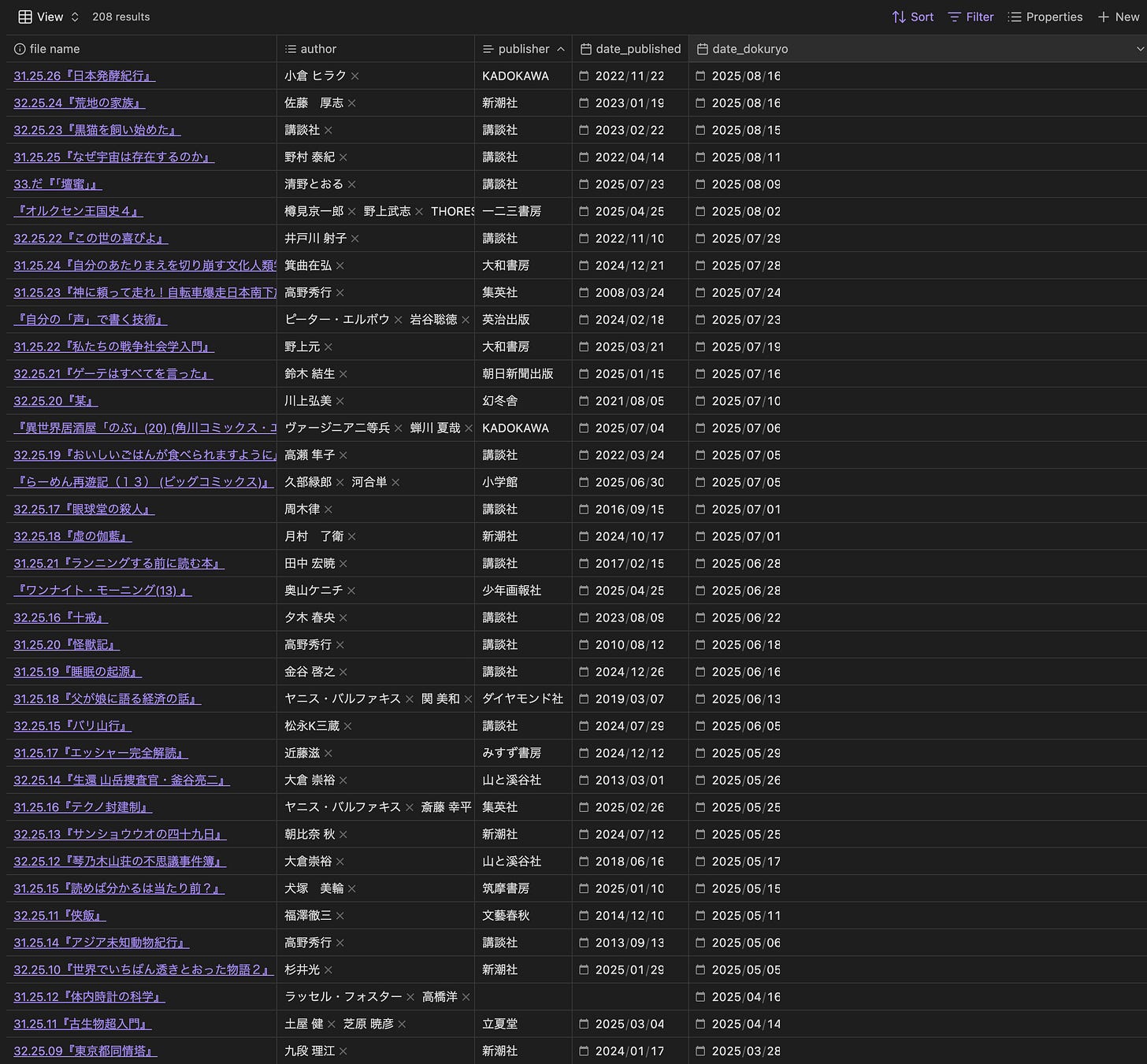

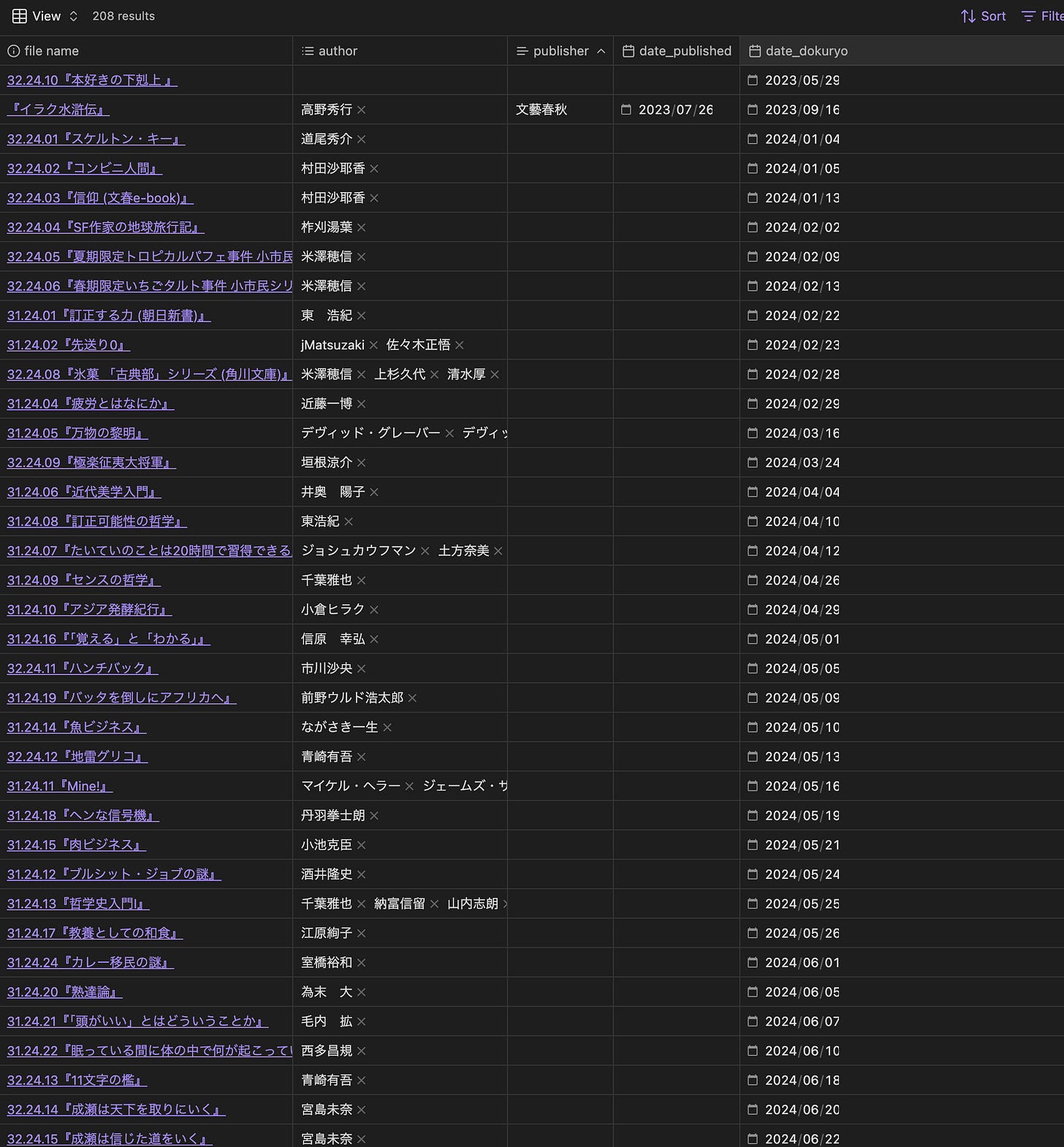

具体的には、Obsidianのフロントマターと呼ばれるノートの先頭部分にいろんなデータを上手いこと書いといてあげると、それを使って上手に情報を並べられますよ、という感じ。

そのパラメーターのうち、どれを表示するか、というのを自分で決めて、好きなパラメーターで並べ替えをすることも出来ます。

とは言え、Notionのデータベースほど厳格なものでもなくて、入力するパラメーターはノートひとつひとつで何を設定しようが自由。全部のノートに全部のパラメーターを入れないといかん、なんてことはないし、そこは「頑張らない方がいい」です。好きなノートに、好きなパラメーターだけを割り振っておく。

特にこういうのは「最初はやる気あっても段々めんどくさくなる」というのが鉄則なんですが、逆に言えばObsidianの場合は「やる気なくなってきたら使うパラメーターを少なくすればいい」というゆるさがある。

基本的に、こういうデータベース的なものって「作るのが楽しい」ので、ついついいろんな細かいことをやりたくなってしまいますが、Basesを(というかデジタルノートを)上手に使っていくコツは、こだわり過ぎずに「それなり」にしておくことだとか、めんどくさくなったら「やめる」(もうそのパラメーターを使わない)ができることです。

また、今回は掘り下げませんが、ObsidianはGemini CLIやClaude Codeなどと相性がいいので、生成AIに上手いことデータ整理させるのもコツのひとつです。

RINKとBasesの連携:より直感的な情報整理へ

個人的に期待しているのは、Basesの機能はごりゅごが考えたRINKを簡単お手軽に実践する手法にも出来そうなこと。

元々RINKシステムではObsidianのDataviewプラグインを使って「アナログカード」的な機能を代用していたんですが、DataviewよりもBasesの方が簡単に使えるだろうし、公式のプラグインである、というところも将来性的な部分で信頼性は高いです。

具体的にどうやって実装するとうまく使えるのかはこれから考えていくところですが、うまいことやれば「今まで以上に簡単で便利になる」という期待は大きいです。

読んだ本の画像を表示する

Basesで一番わかりやすいのは、なんだかんださっき見せた画像みたいな「読んだ本の表紙が並ぶ」みたいなやつだと思います。(ゲームや映画や音楽など、たぶんこういうのはなにを並べても楽しい)

なので、そういうのを体験しやすくするために、ごりゅごが使っているObsidian Web Clipperを少し改造して、Bases上でAmazonの書影が出せるように修正しました。

これから作るノートに関しては、このWebClipperテンプレートを使ってもらえば、わりと簡単に ↑ みたいなやつは作れます。

WebClipperの設定ファイル(json)や、設定方法などは、ごりゅごの運営しているDiscordでサポートしています。気になる方はDiscordの該当コメント部分からダウンロードしてください。設定に関する質問などもそちらでお願いします。

また、最近はこうしたちょっとした便利ツールを公開したり、1記事を書くほどではないちょっとしたObsidianのテクニックなどはDiscordで紹介することも多いので、興味のある方は、ぜひDiscordにもご参加ください。

画像を並べても生産性は上がらない

このBasesで画像を並べられる機能、めっちゃ楽しそうで便利そうですごそうに見える機能です。とにかく画像の力というのは強力で、こうやって本の表紙が並ぶだけで、すごいたくさん本を読んだ賢い人感が味わえてしまいます。

ただ、これは是非噛みしめて意識しておいていただきたいんですが、こうやって画像を並べることで得られる効果は、ほとんどが自己満足です。

めっちゃ楽しいけど、画像が並んだからといって、いきなり「出来る人」になるわけでもないし、Obsidianがものすごく便利になるというわけでもありません。

もちろん、便利になる部分がないわけではありません。ビジュアルを使って直感的に本が見つけられることは、それだけでとても便利なことです。

とは言え、効果の大半は「自己満足」です。これを作るために何時間も時間をかけるのは「趣味」という行為だと理解していないならば、決してオススメは出来ません

特に注意したいのが「空白」が見えちゃうこと。

もうひとつの「テーブル表示」でも、データが足りないところがあると「空白埋めたい症候群」があらわれやすいです。

ただ、これを全部埋めるのは、ほぼ間違いなく「必要ない手間をかける行為」です。

全部埋めようとするとむしろそこにエネルギーを絞り取られ、Obsidianを使うこと自体が嫌になってしまう可能性すらあります。

空白のパラメーターが存在しても、ほとんどの場合不便になることはありません。この意識が重要で、こういう心がけこそがObsidianを楽しく便利に使い続ける秘訣でもあります。

Basesの「わかりやすさ」は素晴らしい

Obsidianを長くディープに使っている人は、DataviewとかTemplaterなんかが大好きな人が多い印象です。

どっちもとても素晴らしいコミュニティプラグインですが、こいつらはどっちもとても難しい。

それに比べると、Basesはだいぶ簡単。もちろん「誰でもわかる」というよりは複雑だけれども、少なくともボタンぽちぽちするだけでだいたいのことはできる。

さらにこいつは「公式プラグイン」ということで、Obsidianが続けば、かなり高い確率できちんとアップデートされ続けるはず。

その観点で言うと、ごりゅごがこれまでDataviewでやってきたことの多くは「Basesベースに置き換える」価値が出てきたのかな、と思っています。

さらに言うと、Basesは「ファイルが作られる」んですよね。

ノートにBasesを埋め込んだ場合、大元になるBaseを更新すれば、それを表示しているノートの中身全部をアップデートできることになる。

このあたりもこれからの運用を考えていく上で、いろいろなヒントというか、いろんな選択肢を考える理由になってきそうです。

まとめ

ひとまず使った印象として、Dataviewに比べて「軽くて簡単」でした。

がちがちにデータで管理するなら、そもそもObsidianを使うんじゃなくてNotionを使った方が便利なことが多い。

じゃあObsidian Basesの強みはどこにあるのか。

とりあえず現段階でごりゅごが考えるのは、さっきも出てきた「パラメーターが埋まってなくてもいい」ということなんじゃないかな、と思います。

見た目が良くなってとても楽しいけど、ただのデータ入力に没頭してしまうのは情報整理としては「本末転倒」になりかねない。

そのあたり注意して、楽しく面白く使えるといいですね。

いいねなどがたくさんいただけたならば、皆さんがBasesに興味があるのだと思えるので、今後もBasesの具体的な事例や、使い方・設定方法などにも触れていこうと思います。

公式ヘルプ(これ見れば全部わかります)